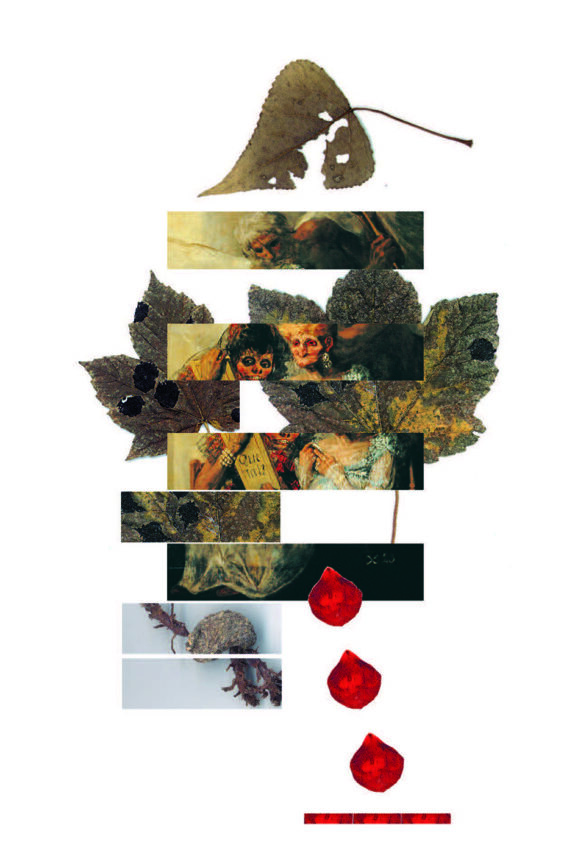

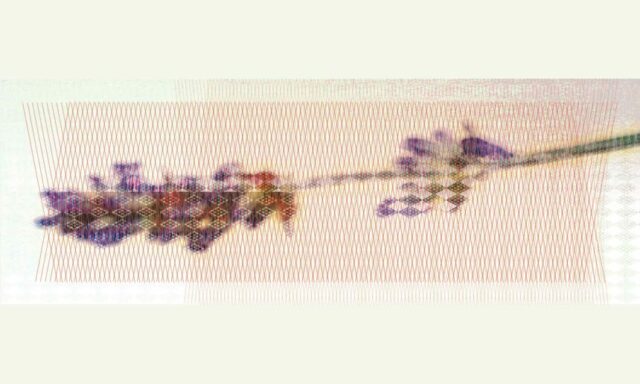

Depuis 1978, en parallèle de sa production sur les nuages, Laurent-Leis travaille sur la dessiccation, sujet d’investigation du naturel et de l’organique, végétaux – fruits, légumes, feuilles d’essences variées – comme champs d’investigations plastiques et, parallèlement, fil conducteur de ses anciennes productions graphiques ; Denis Toulet mène ainsi une recherche intégrée dont le vocabulaire formel à aussi alimenté l’ensemble de sa pratique professionnelle (https://toulet.fr/images-visuels/)

La dessiccation est une transformation aléatoire d’un végétal dans une temporalité variable ; la temporalité étant aussi un des questionnements majeur dans la production de Laurent Leis – Mais cette transformation est particulière, à commencer par sa nature : la technique de la dessiccation de la matière se veut conjuration de la pourriture, en ce sens qu’elle vise précisément à l’empêcher.

La dessiccation se conçoit alors comme tentative de contournement de la disparition

![Laurent Leis, variation [IV] sur les « six kakis » -, 1997. Mu Qi (Fa-Chang, 1210-1275) - dynastie Song](https://leis.fr/wp-content/uploads/2024/12/Tet-img20241123_10262935-1-911x540.jpg)

Cette dessiccation ordonnée, par opposition à la cadavérisation putride, signe une mise à mort préalable, pratiquée comme l’un des Beaux – Arts. Au départ le fruit est vivant ; sa mort est bien provoquée, préméditée par l’artiste qui cherche à obtenir un objet-sujet ; de préférence, complice qui, par la dessiccation continue de sa peau, prolonge l’œuvre au noir de l’artiste. En d’autres termes, une fois le fruit mis à mort, la peau, elle, reste vivante : son procès biochimique perdure, à la manière des cheveux et des ongles d’un mort de fraîche date qui continuent de pousser. Le corps-sujet du fruit agit après sa mort.

Le travail de Denis Toulet-Leis s’inscrit dans une dialectique de l’inerte et du mouvant, de Thanatos – évidence d’une mort irréfutable – à Éros – pulsion infinitésimale de survie prorogée -. En cela, la dessiccation tient un discours ambigu : mort apparente, elle n’est pas pour autant clinique ; quelque chose de vivant bouge encore.

Plutôt qu’une corruption achevée à un moment fixe, la dessiccation est une image du temps à l’œuvre, de son empreinte chaque jour davantage plissée. Et, nécessairement, l’image du temps convoque l’image de la mort, et la mort, à son tour, convoque sa propre négation, le dépassement de sa fixité.

On comprend en quoi le propos de Denis Toulet-Leis est métaphysique. Mais cette métaphysique, à la différence de la pensée religieuse, n’est pas une construction conceptuelle. Elle part avant tout de la matière ; elle relève d’une phénoménologie, littéralement discours de ce qui apparaît à la surface. Or, pour le dire ouvertement avec Valéry, « ce qu’il y a de plus profond dans l’homme, c’est la peau » – à fortiori dans le fruit – ; le travail de Denis Toulet-Leis s’apprécie à la beauté de la peau, à la valeur d’usure de la surface.

![Laurent Leis, variation [XIX] sur les « six kakis » -, 1997. Mu Qi (Fa-Chang, 1210-1275) - dynastie Song](https://leis.fr/wp-content/uploads/2024/12/img20241123_10235979-911x638.jpg)

D’où cette entreprise risquée de conservation de la peau, et, en elle, de la forme du fruit vivant, maintenue par une prothèse interne contre la corruption structurelle de ses tissus. C’est que la dessiccation ne résulte pas seulement d’une mise à mort, mais plus fondamentalement d’une nostalgie de la forme accomplie du vivant. En cela, la dessiccation n’est pas tant une altération expressionniste de la structure, qu’une esthétique relative de la beauté de la forme, de son maintien au temps, de cette indicible volonté d’éternisation, constante, depuis l’art égyptien, de toutes les esthétiques classiques. Bien qu’aléatoire, la dessiccation procède d’une permanence classique de la forme, au-delà des apparences fragiles de la peau. Elle témoigne du conflit occidental, sans doute né en Égypte, entre l’amour de la forme et la peur du temps, conflit à l’origine du paradoxe de l’esthétisation moderne de la mort, par lequel un monument funéraire incorruptible, de marbre ou de granit, recouvre un corps putrescible, le (re)-nie, le conjure, le met à distance dans le souvenir figé de sa forme vivante. La relation contenant/contenu est, ici, simplement renversée : la surface altérée recouvre la forme résistante, mais la problématique de la tension forme/temps est analogue, posée d’autant plus crûment que le corps finissant du fruit est exposé à l’air libre.

Toutefois, cette sensibilité classique – constante dans toute l’œuvre plastique et graphique de Denis Toulet-Leis – est celle d’un artiste contemporain, à un âge où l’art n’imite plus la nature, mais la sollicite, la dessiccation, bien que mise en œuvre consciente d’une technique et d’une pensée, appartient autant à l’ordre de l’artefact que de l’art proprement dit : une intervention de l’homme dans un fait naturel, afin d’éprouver – donc de connaître – le fonctionnement même de ce fait. Ainsi, la dessiccation, par une poétique de l’artefact, se rêve connaissance absolue de la mort et, selon un procédé presque anodin de botaniste, métaphorise l’angoisse existentielle par excellence.

![Laurent Leis, 1997, variation [V] sur les « six kakis » de Mu Qi (Fa-Chang, 1210-1275) - dynastie Song](https://leis.fr/wp-content/uploads/2024/12/IMG2_5179-911x581.jpg)

Dans la mouvance anthropologique et naturaliste de l’Arte povera – auquel l’acte archétypal de la dessiccation d’un fruit et la confrontation directe à la matière, sans écran culturel ni superstructure critique, s’apparentent le plus – l’artiste déclenche et la nature donne forme par l’air, les variations d’hygrométrie et de température, les procès physico-chimiques du tissu végétal. L’artiste programme ; la nature crée. L’artiste suscite l’art ; la nature l’accomplit. L’artiste n’officie plus en qualité de démiurge, il se fait le praticien d’une maïeutique de l’art du monde, grâce à laquelle la nature fait de l’art.

Dès lors, Denis Toulet-Leis désinvestit la dialectique hégélienne du beau artistique hiérarchiquement supérieur au beau naturel. Par la dessiccation, le beau artistique procède doublement du beau naturel : à la fois parce qu’il le prolonge par la conservation structurelle du fruit initial – le modèle vivant – et parce que le mouvement propre du beau naturel affecte l’intervention artistique, la transforme, et plus encore, lui confère sa raison d’être. Là où le beau artistique réside en une mise à mort, somme toute réductible pour le végétal, le beau naturel, lui, donne sens à l’œuvre en devenir, par son résistible pulsion de vie ; pulsion qui constitue précisément la nécessité interne, et de la nature et de l’art.

C’est cette nécessité qui est montrée à l’œuvre dans l’esthétique de la dessiccation.

François Legendre Sémiologue, historien d’art

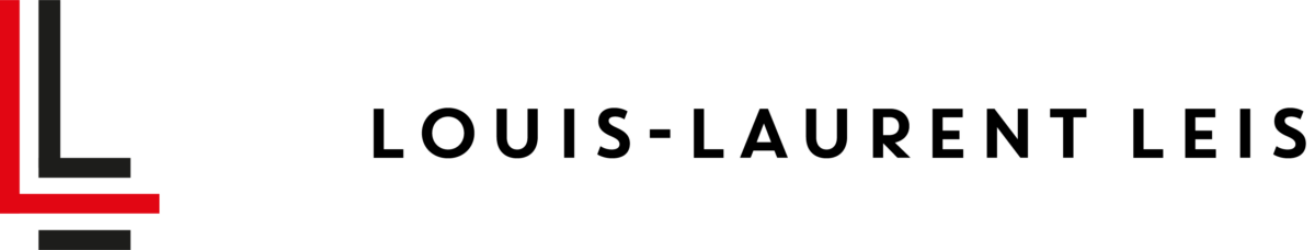

1) Denis Toulet, Goya « les trois âges de la vie » 1998, MoMA, Museum of Modern Art, Collection Merrill C. Berman